En juin 2024, les citoyens de chaque État membre de l’Union européenne seront appelés à élire leurs représentants au Parlement européen.

C’est la dixième fois que de telles élections auront lieu depuis la première élection directe au Parlement européen, qui s’est tenue en 1979. Ce contexte est l’occasion idéale d’observer l’évolution de la démocratie supranationale en Europe, depuis les prémices de la participation démocratique sur le continent à la construction progressive d’une véritable structure politique européenne.

Ce voyage dans le temps vous fera découvrir le passé, mais vous aidera également à faire un choix éclairé dans l’isoloir. La démocratie est vitale; votre voix est cruciale.

La démocratie européenne a parcouru un long chemin. Pour certains, ses racines remontent à l’Athènes classique. Pour d’autres, les libertés de l’époque contemporaine sont fondamentalement différentes de celles du monde antique: elles s’appliquent à une société entière, et non uniquement à une partie de celle-ci. Dans l’Antiquité, la démocratie pouvait coexister avec le refus d’accorder des droits à d’importants groupes de personnes. À l’époque des Lumières, toutefois, les idées les plus modernes soulignaient que la démocratie ne devait exclure personne.

Souvent, pourtant, l’application de cette belle notion s’est révélée plus théorique que pratique. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les progrès de la démocratie ont été associés à d’autres avancées vers une plus grande égalité, comme l’abolition de l’esclavage ou l’extension des droits civiques à davantage d’hommes et de femmes. Au XIXe siècle, la légitimité démocratique encore balbutiante a dû coexister avec des régimes autocratiques. Le multilatéralisme entre régimes autocratiques a certes permis à plusieurs reprises une paix durable entre les nations (Münster/Osnabrück en 1648, Utrecht en 1713 et Vienne en 1815), mais au détriment de la lutte des peuples pour de plus grandes libertés civiques, comme ce fut le cas lors de la répression qui a suivi le congrès du congrès de Vienne, en 1815. Au cours du XIXe siècle, la codification du droit international et la création d’organisations internationales plus stables et de plus grande ampleur ont créé les conditions nécessaires à la diffusion internationale des normes démocratiques que certains pays mettaient déjà à l’épreuve à l’échelle nationale. Le monde était prêt pour un changement de paradigme, dans lequel les valeurs démocratiques occuperaient une place prépondérante au sein des systèmes internationaux. Malheureusement, l’Europe devra attendre le lendemain d’une nouvelle guerre, la Première Guerre mondiale, pour voir la plupart de ses pays se transformer en démocraties.

Si une chose est certaine aujourd’hui, c’est qu’aucune élection ne peut être pleinement démocratique sans l’application du suffrage universel. En Europe, les premières élections au suffrage universel ont été organisées au début du XXe siècle, essentiellement dans les pays scandinaves et dans d’autres pays d’Europe du Nord. Dans le reste de l’Europe, la lutte en faveur du droit de vote des femmes a parfois été très longue. En Espagne et en Turquie, il a été introduit dans les années 30. En Suisse, il a fallu attendre les années 70 pour qu’il devienne réalité. C’est alors que la démocratie libérale connaissait son apogée qu’elle a également dû faire face à ses plus grandes menaces: le nazisme et le stalinisme ont prospéré en critiquant la progression des libertés individuelles. Ainsi, la longue histoire des élections démocratiques est aussi l’histoire de l’intégration de certaines des plus grandes causes de la société: les droits des femmes, ceux des personnes privées de droits et, en particulier après la Seconde Guerre mondiale et grâce aux architectes de l’unité européenne, la promotion de la paix internationale.

Dix scrutins qui ont façonné notre monde

Les toutes premières élections européennes directes sont le fruit d’une longue lutte. L’unité européenne a connu une période de progrès au milieu des années 70, avec le premier élargissement de la Communauté européenne, les débuts de la coopération monétaire européenne et la création du Conseil européen.

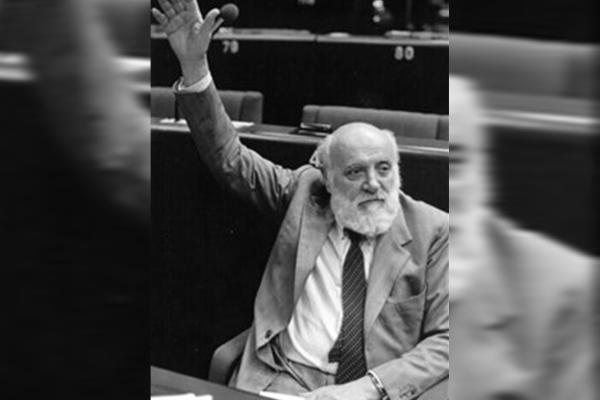

Après les premières élections, malgré sa légitimité démocratique nouvellement acquise, le Parlement européen ne disposait encore que de pouvoirs limités. Cette situation suscitait un large mécontentement. Plusieurs députés au franc-parler ont cherché à faire changer les choses immédiatement, si ce n’était par la législation, du moins dans la pratique.

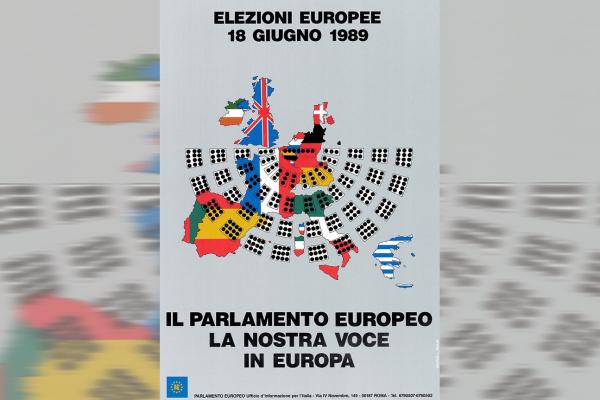

Les élections de 1989 se sont tenues durant l’une des années les plus importantes de l’histoire récente. Après quatre décennies de Guerre froide, marquées par la confrontation entre l’Est et l’Ouest sur la scène internationale, le bloc de l’Est, dirigé par l’Union soviétique, se désintégrait. Les pays d’Europe centrale et orientale progressaient rapidement vers une démocratie pluraliste.

Environ un an après l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, qui a donné naissance à l’Union européenne, les citoyens européens ont de nouveau été appelés à voter. La nouvelle répartition des compétences avait considérablement renforcé le statut du Parlement européen, qui agissait alors en tant que colégislateur au même titre que le Conseil des ministres.

Les progrès de la monnaie unique étaient sur le point de déboucher sur quelque chose de tangible: des euros sous la forme de pièces et de billets. Un élargissement de grande ampleur venait de prendre de la vitesse, avec l’ouverture des négociations d’adhésion pour 12 pays candidats en 1998.

Le fossé entre les pays européens causé par la guerre en Iraq avait besoin d’être comblé, et le plus grand élargissement que l’Union ait connu à ce jour a certainement fourni un cadre propice pour y parvenir. Après plus d’un demi-siècle de divisions profondes et solidement ancrées, en 2004, le continent était prêt pour des retrouvailles.

Lorsque le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009, de nouvelles élections avaient eu lieu, mais une grave crise avait également frappé l’économie mondiale et provoqué d’importantes répercussions financières, sociales et politiques. Les choix de l’électorat étaient désormais plus susceptibles d’être motivés par la peur.

Les élections de 2014 ont introduit le processus de Spitzenkandidat ou de candidat tête de liste: dans ce système, les partis politiques européens désignent leur candidat tête de liste avant les élections européennes. Ce processus permet aux citoyens d’influencer directement la désignation du chef de l’exécutif européen par leur vote lors des élections européennes.

Lors des élections de 2019, le taux de participation électorale s’est élevé à 51 %. Pour la première fois depuis les premières élections européennes de 1979, le taux de participation a connu une augmentation. Il s’agissait également des plus grandes élections transnationales jamais organisées.

Comme le montre cette chronologie des élections européennes depuis 1979, chaque élection a été marquée par les débats et les enjeux politiques de l’époque.